Quelles sont les principales causes de pollution numérique dans le monde ?

Dans sa dernière étude, GreenIT évalue l’impact du numérique sur l’environnement. Tour d’horizon !

GreentIT, association regroupant les acteurs de l’informatique durable, publie la 3ᵉ édition de son étude « Empreinte environnementale du numérique mondial » (EENM). Cette publication s’inscrit dans une perspective de long terme — les deux premiers rapports ayant été publiés en 2010 et 2019 — et vise à dresser un état des lieux de l’impact du numérique sur différents indicateurs environnementaux. Pour ce faire, GreentIT adopte la méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) simplifiée, qui prend en compte l’ensemble du cycle de vie des produits et services.

État des lieux du numérique dans le monde

Pour parvenir à des données stabilisées, GreenIT se base sur les dernières données disponibles quantifiant le stock actif (usage des équipements), qui datent de 2023. On dénombrait alors 30,5 milliards d’équipements utilisés pour 5,35 milliards d’internautes, soit près de six équipements par internaute. Si l’on exclut les objets connectés, le nombre d’équipements a augmenté de 13,8 % en quatre ans.

Parmi les objets les plus utilisés par les internautes, on retrouve les smartphones (4,6 milliards), suivis des téléviseurs (2,4 milliards), des téléphones fixes (1,7 milliard) et des feature phones, c’est-à-dire des mobiles basiques (1 milliard). Le rapport dénombre également 15,7 milliards d’objets connectés de toutes sortes en 2023.

En ce qui concerne les réseaux, le nombre d’abonnements se répartit, toujours en 2023, de la manière suivante :

- Réseau fixe : 1,5 milliard d’abonnements pour 4 500 milliards de Go de données échangées,

- Réseau mobile : 7 milliards d’abonnements pour 1 500 milliards de Go de données échangées.

Enfin, 79,5 millions de serveurs ainsi que plus de 8,2 millions d’équipements réseau dédiés aux centres informatiques ont été comptabilisés, consommant chaque année près de 506 TWh.

La consommation électrique de ces centres est estimée à 506 TWh par an, soit à peu près autant que la consommation d’un pays comme l’Allemagne. Parmi ces 506 TWh, près de 190 TWh, soit environ 37 %, sont dévolus aux équipements dits « non-informatiques » (batteries, onduleurs, systèmes de gestion thermique ici appelés « climatisation », etc.).

Les impacts environnementaux du numérique dans le monde

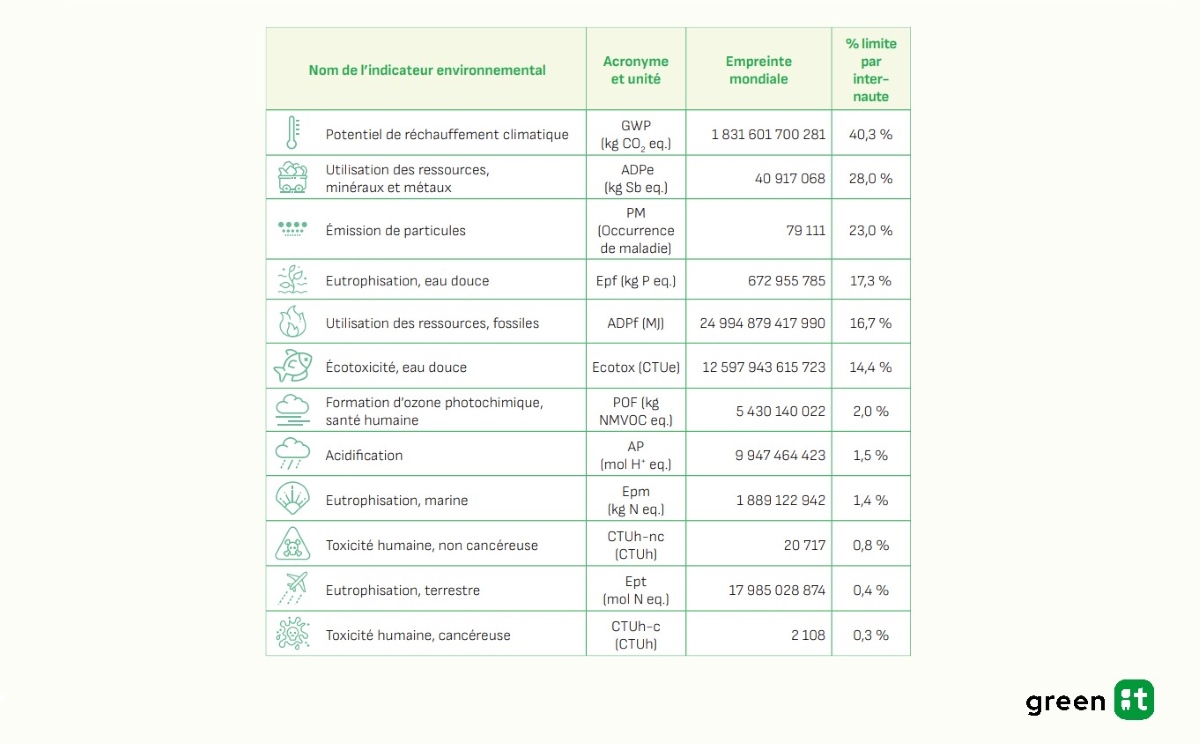

Sans surprise, ces appareils, réseaux et centres informatiques ont des impacts environnementaux et sanitaires, que GreenIT a tenté de quantifier. Pour cela, le rapport évalue les conséquences du numérique sur un ensemble d’indicateurs liés à l’environnement, tels que le potentiel de réchauffement climatique, l’utilisation des ressources, l’écotoxicité de l’eau douce, etc. Les différents indicateurs utilisés sont ceux proposés par le Joint Research Center (JRC), service des sciences et de la connaissance de l’Union européenne. Ils sont liés aux neuf limites planétaires.

Voici le pourcentage des limites planétaires atteint avec les indicateurs environnementaux liés au numérique, pour chaque humain :

- Potentiel de réchauffement climatique : 26,9 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Utilisation des ressources, minéraux et métaux : 18,7 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Émission de particules : 15,3 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Eutrophisation, eau douce : 11,6 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Utilisation des ressources, fossiles : 11,2 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Écotoxicité, eau douce : 9,6 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Formation d’ozone photochimique, santé humaine : 1,3 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Acidification : 1,0 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Eutrophisation, marine : 0,9 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

- Toxicité humaine, non cancéreuse : 0,5 % des limites planétaires atteintes en raison du numérique, par humain.

Les données présentées ici sont réparties de manière égale pour l’ensemble des êtres humains. Si l’on se concentre uniquement sur les internautes, les limites planétaires du potentiel de réchauffement climatique grimpent à 40,3 %, tandis que celles liées à l’utilisation des ressources, minéraux et métaux monte à 28 % (voir image de une).

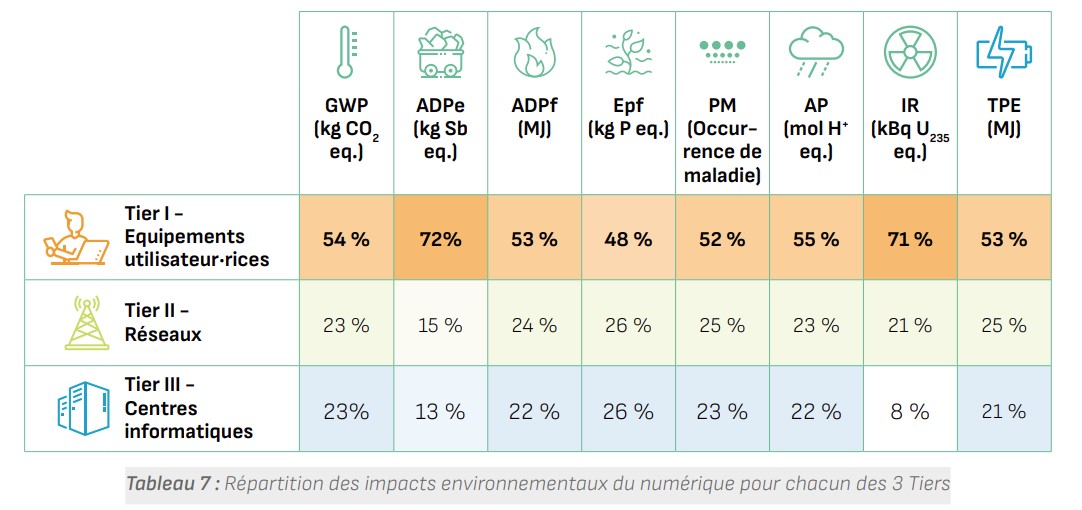

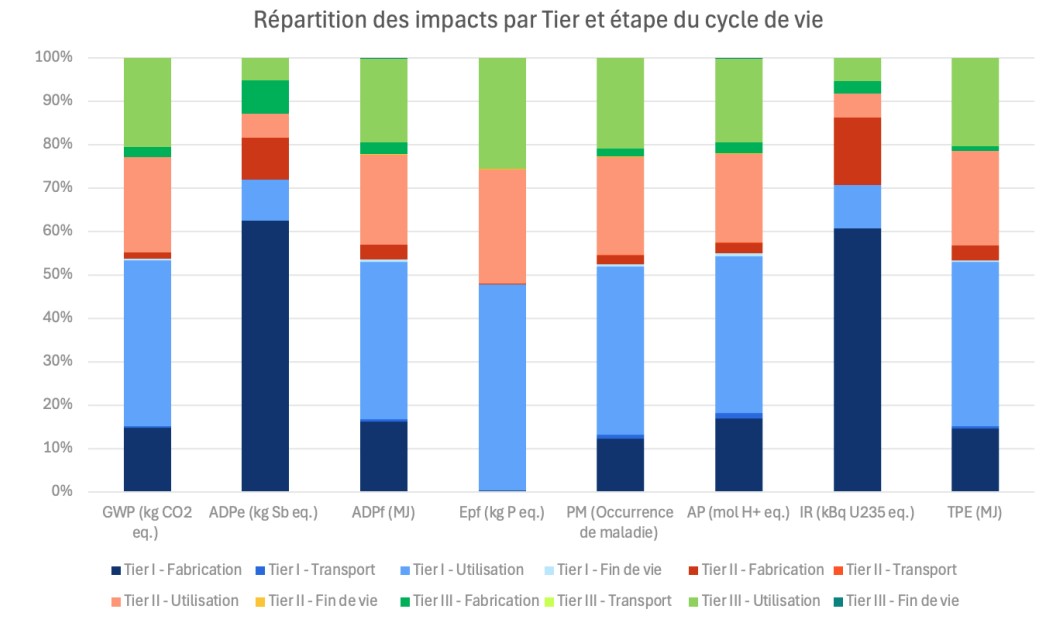

Équipements, réseaux, centres informatiques : ce qui consomme le plus

Parmi les facteurs de pollution numérique (les équipements, les réseaux et les centres informatiques, donc), GreenIT a établi des échelles d’impact, toujours réparties selon les indicateurs environnementaux cités précédemment. Et les résultats sont clairs : ce sont nos équipements du quotidien qui constituent la principale source d’impact du numérique dans le monde. En termes de pollution numérique, ils sont à l’origine de 54 % du potentiel de réchauffement climatique, de 48 % de l’eutrophisation des eaux douces, de 72 % de l’utilisation des ressources minières et métalliques, et de 71 % des radiations ionisantes.

La plupart du temps, c’est l’utilisation de ces équipements qui est à l’origine de la pollution, sauf en ce qui concerne l’utilisation des ressources minières et métalliques ainsi que les radiations ionisantes, où c’est la fabrication qui a l’impact le plus important.

Les recommandations de GreenIT

Face à ce constat, le rapport propose plusieurs pistes à explorer pour limiter l’impact du numérique sur l’environnement. Les recommandations sont réparties en trois catégories d’acteurs : les pouvoirs publics, les entreprises et organisations, ainsi que les citoyens.

Pour les pouvoirs publics

- Limiter la croissance du numérique : allonger la durée de vie des équipements en favorisant la réparation et le réemploi, réduire la publicité et encadrer les mises à jour.

- Informer et consulter les citoyens : sensibiliser le public aux impacts environnementaux du numérique et organiser un débat sur son avenir.

- Encourager la transparence des acteurs : mettre en place des évaluations environnementales claires et renforcer les indices de réparabilité et de durabilité à l’échelle européenne.

Pour les entreprises et organisations

- Réduire les impacts environnementaux du numérique : intégrer l’écoconception dans les équipements et services, et remettre en question la nécessité des nouveaux usages.

- Être transparent sur l’empreinte environnementale : évaluer l’impact écologique des équipements et services numériques, et publier des résultats détaillés et vérifiables.

- Faire évoluer le modèle d’affaires : limiter la production de nouveaux équipements, ralentir le déploiement des infrastructures et adopter des modèles plus durables.

Pour les citoyens

- Réduire le nombre d’équipements : limiter l’acquisition aux appareils essentiels et privilégier des modèles durables et économes en énergie.

- Réfléchir aux usages numériques : diminuer le temps d’écran, renouveler les appareils uniquement lorsqu’ils deviennent inutilisables et utiliser l’IA générative avec parcimonie.

- Allonger la durée de vie des appareils : assurer leur entretien et leur réparation, et favoriser le reconditionnement pour l’achat et la revente.

Évaluez BDM

Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !

Je donne mon avis