Parité dans l’IA : les femmes encore sous-représentées en France et dans le monde

JFD – Join Forces & Dare, s’est intéressé à la place des femmes dans l’écosystème IA et propose quelques pistes pour les pouvoirs publics et les entreprises.

Avec le sommet de l’intelligence artificielle à Paris, la France s’investit pleinement dans un secteur en plein essor. Mais, comme souvent dans la tech, les femmes sont encore sous-représentées dans l’écosystème de l’IA : elles constituent seulement 22 % de la main-d’œuvre dans le monde et se révèlent moins impliquées dans l’utilisation des outils.

JFD – Join Forces & Dare, mouvement qui vise à valoriser les femmes entrepreneures dans le secteur numérique, s’est ainsi interrogé : l’IA est-elle un véritable facteur de progrès ou un nouveau vecteur d’inégalités ? Il en résulte une étude réalisée en partenariat avec EY, Fabernovel, OpinionWay et un comité d’acteurs économiques internationaux pionniers de l’IA. Voici ses enseignements.

Les femmes dans la tech : encore des progrès à faire

L’étude de JFD est claire : les conditions d’apprentissage en France ne favorisent pas l’investissement des femmes dans la tech. 82 % des femmes interrogées déclarent avoir été confrontées à des stéréotypes de genre durant leur éducation : 64 % ont été orientées vers des études en sciences humaines et 44 % disent avoir été jugées moins compétentes que les garçons en mathématiques.

Le parcours d’apprentissage s’apparente à un entonnoir : plus les femmes avancent, plus elles se découragent de poursuivre un cursus scientifique. La part de femmes s’orientant vers des disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) diminue en effet de 18 % entre le secondaire et l’université, puis de 15 % entre l’université et l’entrée sur le marché du travail. Ce phénomène tend même à s’accentuer depuis la réforme du baccalauréat de 2021, qui « a creusé l’écart entre les filles et les garçons, diminuant le nombre de filles dans les filières scientifiques de plus d’un quart (28 %) », souligne JFD.

La différenciation genrée est véhiculée avant l’âge de 7 ans. Il y a un vrai problème avec le «marketing» des mathématiques et des matières scientifiques pour les filles, est-il indiqué dans le rapport.

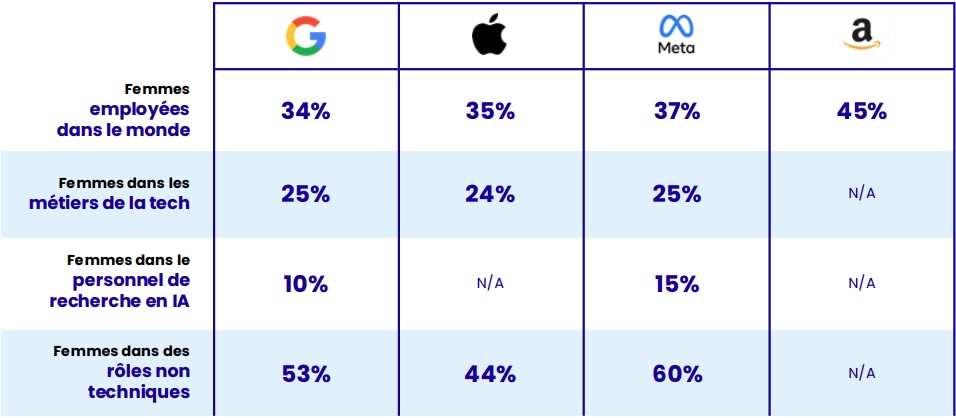

In fine, les femmes ne représentent, en Europe, que 35,8 % des diplômés en STEM et 26,3 % des effectifs travaillant dans l’IA. Une situation qui n’est guère meilleure chez les géants américains, où les femmes semblent cantonnées à des rôles non techniques dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’utilisation de l’IA par les femmes est un défi majeur

L’écart entre les genres se manifeste également dans l’utilisation des outils d’IA. À l’échelle mondiale, les femmes ne représentent que 33 % des utilisateurs de ChatGPT. Si la tendance est moins marquée en France, elle reste significative : 53 % des hommes utilisent l’IA au moins une fois par semaine, contre 40 % des femmes.

Si les femmes n’apprennent pas à utiliser et à comprendre cette technologie, elles risquent de passer à côté des opportunités que l’IA peut offrir et d’être laissées pour compte, ce qui creusera encore plus l’écart entre les genres dans le monde professionnel.

Outre les stéréotypes véhiculés depuis l’enfance, le rapport met en exergue la conception des outils d’IA, parfois excluants pour les femmes. JFD prend pour exemple le générateur d’images Stable Diffusion, dont seulement 3 % des images de juges représentent des femmes, alors que celles-ci constituent en réalité 35 à 40 % des juges aux États-Unis.

La première application Santé d’Apple, lancée en 2014, n’incluait pas de suivi menstruel, la rendant ainsi inadaptée à la moitié de sa base d’utilisateurs. Cette omission a suscité des critiques et a conduit Apple à intégrer le suivi du cycle menstruel dans une mise à jour ultérieure, un an après son lancement initial, rappelle également JFD.

Comment rendre l’IA plus inclusive ?

Pour rendre l’IA plus inclusive, JFD insiste sur l’importance d’agir dès l’éducation en déconstruisant les stéréotypes qui éloignent les femmes des disciplines scientifiques. L’apprentissage de l’IA doit commencer tôt et s’accompagner de modèles féminins visibles. Dans les entreprises, le mouvement recommande de fixer des objectifs de parité et d’ouvrir l’IA à des profils variés. La gouvernance des projets d’IA doit garantir une conception plus équitable, limitant les biais et intégrant des bases de données diversifiées.

Mais l’inclusion passe aussi par l’usage : les femmes doivent être formées à l’IA pour ne pas être marginalisées dans un monde où ces technologies redéfinissent le travail. Sans une appropriation massive, l’IA risque de creuser les inégalités. Loin d’être neutre, elle doit être pensée comme un levier d’émancipation, nécessitant une mobilisation conjointe des institutions éducatives, des entreprises et des législateurs.

Il faut former les imaginaires des enfants, notamment des petites filles, à l’IA et la robotique dès l’école primaire, après c’est déjà trop tard, indique Laurence Devillers, professeur d’IA et d’éthique à La Sorbonne et chercheuse au CNRS.