Étude : comment les Français utilisent l’IA au quotidien en 2025

Une analyse de 175 000 conversations issues de la plateforme publique Compar:IA révèle que les Français voient surtout l’IA comme un partenaire d’apprentissage et de réflexion.

Depuis son lancement en octobre 2024, la plateforme Compar:IA, développée par le ministère de la Culture et la DINUM, permet aux internautes de comparer anonymement les réponses de deux modèles d’IA générative. En quelques mois, elle a recueilli un vaste corpus de conversations francophones, offrant une base de données inédite sur les usages réels de l’intelligence artificielle en France.

C’est à partir de ce matériau que Bunka.ai, une startup issue du CNRS spécialisée dans l’analyse des interactions homme-machine, a mené une étude publiée en juillet 2025. En exploitant plus de 175 000 questions et réponses, issues de 59 475 utilisateurs distincts et couvrant plus de 30 modèles différents (propriétaires et open source), les chercheurs ont identifié les grandes tendances de l’usage quotidien de l’IA en France.

Un partenaire de réflexion plus qu’un simple outil

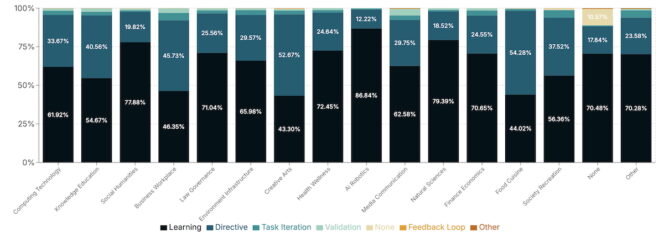

L’un des principaux enseignements de l’étude est la manière dont les Français perçoivent l’IA. Celle-ci est avant tout vue comme un interlocuteur pour apprendre, comprendre et affiner des idées. Selon Bunka.ai, 67 % des usages relèvent d’une logique de collaboration et d’augmentation des capacités de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, contre 32 % d’un usage strictement automatisé et directif.

Ces « usages augmentatifs » regroupent les tâches de type apprentissage (64 % des cas), itération (2 %) ou validation (1 %). Les « usages automatisés » correspondent aux interactions de type « une commande, une réponse », plus courantes dans les contextes professionnels et créatifs.

Cette tendance confirme l’idée que l’IA conversationnelle n’est pas seulement perçue comme un outil d’exécution, mais bien comme un « partenaire d’apprentissage collaboratif ». L’étude montre par exemple que les utilisateurs et utilisatrices sollicitent l’IA pour explorer un concept scientifique (79 % des interactions en sciences relèvent de l’apprentissage) ou développer une réflexion en sciences humaines (78 %). À l’inverse, dans les domaines créatifs, la moitié des échanges (53 %) prennent la forme de demandes directes de production de contenu, comme l’écriture d’une histoire.

Les usages très diversifiés de l’IA en France

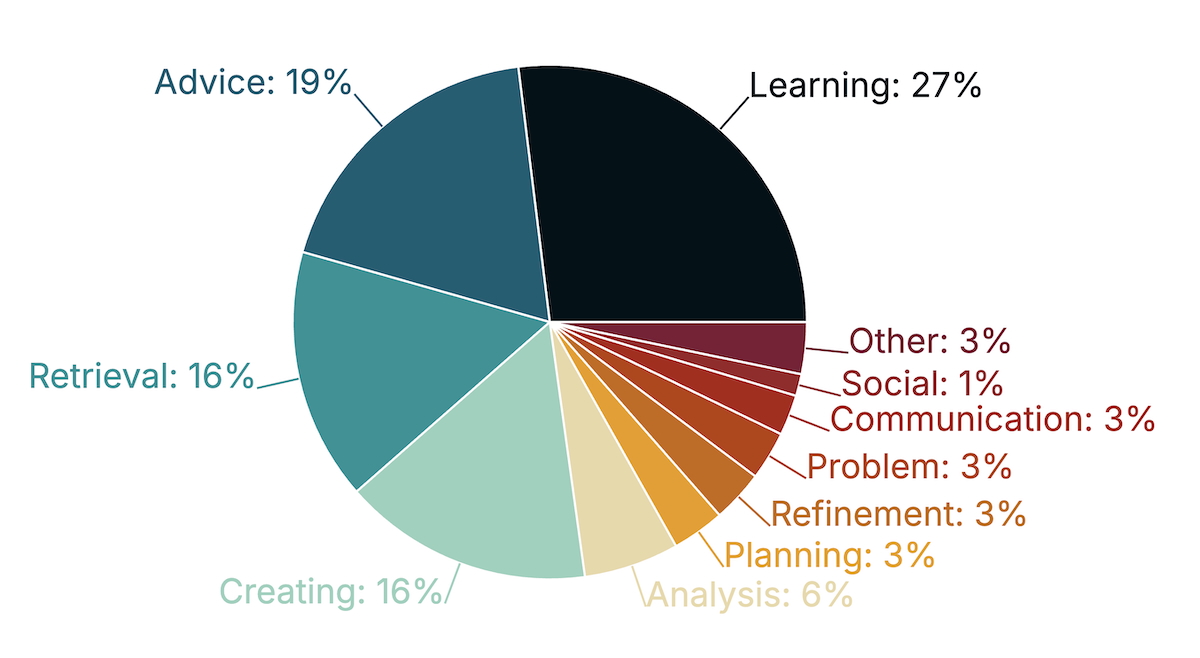

Au-delà de ce rapport collaboratif à l’IA, l’étude met en évidence la diversité des tâches confiées aux modèles. Quatre grands types d’usage dominent (voir image de une) :

- Apprendre (27 % des interactions),

- Demander un conseil (19 %),

- Créer du contenu (16 %),

- Rechercher une information (16 %).

Viennent ensuite des usages plus marginaux, comme l’analyse de données (6 %) ou la planification (3 %).

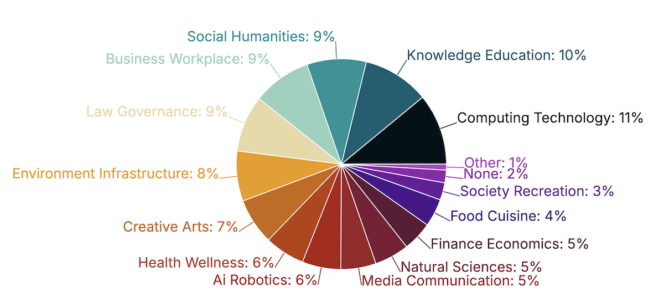

Les thématiques abordées sont elles aussi variées. Les conversations liées aux technologies (programmation, configuration matérielle, cybersécurité) représentent 11 % du corpus, suivies de près par l’éducation et l’apprentissage (10 %). Trois autres domaines se partagent 9 % chacun : les sciences humaines et sociales, le monde du travail et la sphère juridique et politique. La santé et le bien-être, les arts, l’économie ou l’alimentation apparaissent également dans les échanges, ce qui confirme que l’IA s’immisce dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.

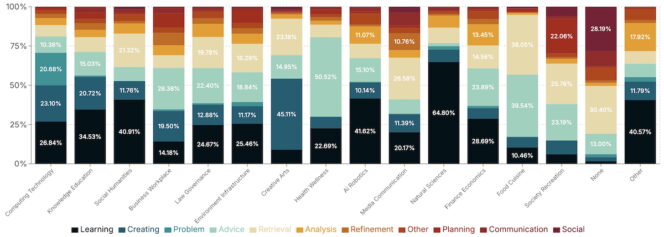

Cette diversité s’accompagne de correspondances fortes entre sujets et types de tâches. Les conversations sur la santé sollicitent avant tout des conseils (50 % des cas), tandis que les échanges liés aux sciences naturelles sont très majoritairement orientés vers l’apprentissage (64 %). Dans les arts et la création, la production de contenu domine (45 %). Les utilisateurs et utilisatrices qui abordent la cuisine demandent avant tout des recettes, donc des conseils (40 %) et de la recherche d’information (38 %), alors que les discussions liées aux loisirs ou à l’organisation sociale relèvent notamment de la planification (22 %).

Des différences selon le contexte

L’étude met également en lumière des différences selon le cadre d’utilisation. Dans les environnements professionnels, les interactions tendent à être plus directives et orientées vers l’exécution immédiate. Ainsi, près de 46 % des échanges liés au travail reposent sur des demandes de type automatisé (rédiger un mail, préparer un résumé, fournir un modèle de document). Dans la création artistique, cette logique directive est encore plus marquée, atteignant 53 %.

À l’inverse, dans les domaines liés à la santé, aux sciences naturelles, ou encore aux sciences humaines, la démarche est bien plus collaborative. Les utilisateurs et utilisatrices posent plusieurs questions successives, affinent les réponses et se servent de l’IA comme d’un partenaire de réflexion, plutôt que comme un simple outil. En santé, par exemple, les demandes de conseils s’accompagnent souvent de reformulations et de précisions, démontrant une volonté de dialogue.

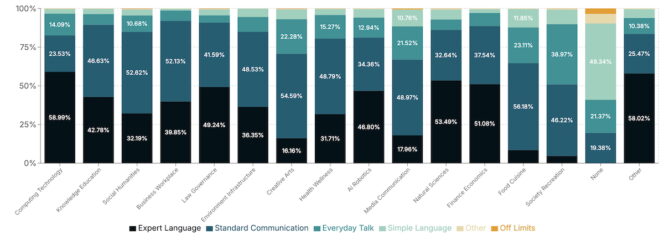

L’étude souligne aussi que la complexité du langage varie fortement selon les thématiques. Les domaines techniques (technologies, sciences, droit, économie) mobilisent un vocabulaire spécialisé et des formulations expertes, tandis que les échanges autour de la cuisine, des arts ou des loisirs adoptent un registre plus simple et conversationnel. Cette adaptation témoigne d’une appropriation naturelle de l’IA par les utilisateurs et utilisatrices, qui ajustent leur manière de discuter en fonction du contexte.

Évaluez BDM

Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !

Je donne mon avis