De ChatGPT à Canva : quelles stratégies de monétisation pour l’IA générative ?

Michael Mansard, directeur de la stratégie chez Zuora, apporte un éclairage sur les modèles de monétisation expérimentés par les entreprises spécialisées dans l’IA.

Michael Mansard, directeur de l'innovation chez Zuora

Spécialiste de la Subscription Economy, Michael Mansard occupe le poste de directeur de l’innovation chez Zuora, leader de l’économie par abonnement. Ayant précédemment occupé des postes chez Deloitte Consulting et SAP, il est également directeur Europe du think tank Subscribed Institute, spécialisé dans l’observation des nouveaux modèles économiques, et conférencier à l’INSEAD.

Quels sont les principaux leviers qui permettent aux entreprises de la tech de pousser les utilisateurs à la conversion ?

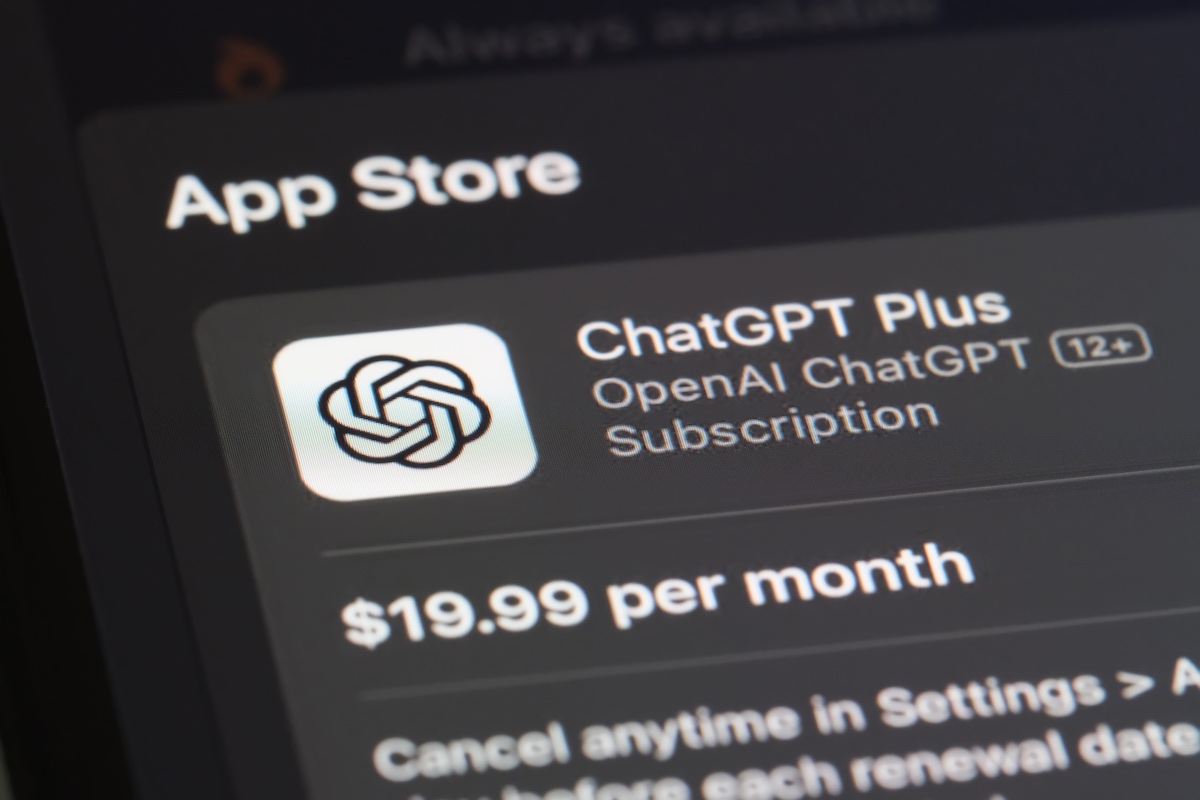

Les angles et stratégies d’attaque peuvent varier selon les entreprises. Certaines sociétés vont proposer l’IA en tant que produit final, c’est notamment le cas d’OpenAI avec ChatGPT Plus, tandis que d’autres vont envisager l’IA comme un add-on s’intégrant à un service existant. C’est le cas, par exemple, avec Microsoft 365, Notion ou GitHub, avec son assistant permettant de générer du code. Une autre stratégie consiste à envisager l’IA comme un levier de « premiumisation », c’est-à-dire qu’elle ne sera fournie qu’au sein du package le plus avancé. Enfin, l’IA peut également être positionnée comme une fonctionnalité qui vient enrichir la totalité des offres existantes. Par exemple, sur Canva, l’IA est présente quelle que soit l’édition, avec un niveau de profondeur fonctionnel plus ou moins fort.

Le modèle par abonnement est-il le seul moyen de monétisation expérimenté à l’heure actuelle dans le secteur de l’IA ?

Sur la question de la tarification, on identifie principalement trois modèles :

- La tarification fixe : pouvant prendre la forme d’un abonnement mensuel, ce modèle de monétisation offre la possibilité de pénétrer le marché, mais les marges varient considérablement en fonction du volume d’utilisation et du nombre de requêtes formulées.

- La tarification à l’usage : plutôt destiné aux développeurs, ce modèle « par jeton » permet d’intégrer l’IA à ses propres systèmes ou à son service pour ensuite le commercialiser.

- La tarification au résultat obtenu : modèle le moins répandu actuellement, mais qui devrait progressivement se développer, il consiste à facturer la résolution d’une requête, telle qu’une réponse apportée par un chatbot à un client.

Le fait que ces outils sont encore en cours de développement ne représente-t-il pas un obstacle à leur monétisation ?

La plupart des outils d’IA lancés sur le marché apportait instantanément de la valeur à l’utilisateur. Quand la formule payante de ChatGPT a été commercialisée, l’utilité de la solution était clairement démontrée, même si son processus d’itération est continu. Et il est crucial, selon moi, de faire rapidement payer les utilisateurs pour éviter de rester coincé dans le cycle de la « hype » et, au final, ne jamais monétiser l’outil, comme au moment de la bulle Internet au début des années 2000. La mise en place d’une stratégie de monétisation permet d’évaluer la valeur de l’outil et d’orienter son développement en fonction des retours des utilisateurs qui sont prêts à payer. La question, après, c’est de savoir si le modèle est viable et rentable. Mais ça, c’est un autre débat.

À ce sujet, comment OpenAI est parvenu à fixer un « juste prix » pour ChatGPT, dont les usages semblent a priori quasiment illimités ?

Face à un succès qui était probablement supérieur aux attentes, il fallait agir vite. Parce qu’assez logiquement, OpenAI a observé une augmentation exponentielle des coûts liée à l’utilisation et devait, par conséquent, rapidement déterminer un prix initial. Celui-ci ne devait être ni trop élevé ni trop bas, et surtout servir d’indicateur de la qualité de la solution. L’entreprise a donc eu recours à la méthode du price sensitivity meter, développée par l’économiste Peter Van Westendorp. Le principe est d’élaborer un formulaire, destiné aux utilisateurs les plus actifs, en posant les questions suivantes :

- À quel prix ce service vous paraîtrait-il trop cher ?

- À quel prix ce service vous paraîtrait-il trop cher, mais vous seriez tout de même susceptible de l’acheter ?

- À quel prix ce service vous paraîtrait-il trop abordable, au point d’en questionner sa qualité ?

- À quel prix ce produit vous paraîtrait-il être une bonne affaire ?

En examinant les réponses obtenues, OpenAI génère des courbes et détermine un tarif en se plaçant à l’intersection des courbes. Mais cette méthode n’offre que la possibilité de fixer le premier prix, qui permet de commencer à segmenter les clients. En parallèle, OpenAI a enrichi son offre et décliné ChatGPT en plusieurs éditions, que l’on appellera « good », « better », « best ». Il existe donc aujourd’hui la version gratuite, ChatGPT Plus, ChatGPT Teams et ChatGPT Enterprise, dont le prix n’est pas affiché publiquement.

Par la suite, OpenAI a opté progressivement pour une stratégie de monétisation en fonction des scénarios d’utilisation, avec le développement des GPTs. On peut citer l’exemple de BloombergGPT, un outil qui a énormément de valeur dans le secteur de la finance. À l’avenir, l’entreprise devrait continuer de jongler entre sa formule « générique », qui segmente en fonction du niveau de profondeur, et sa formule qui s’appuie sur les scénarios d’utilisation. L’objectif étant de trouver un équilibre entre les logiques de pénétration de marché et de maximisation des marges.

Y a-t-il un danger à ce que les GAFAM et les grandes entreprises technologiques dictent les règles et pilotent cette révolution de l’IA générative, notamment en matière de prix ?

Dans le secteur de l’IA, une chaîne de valeur est en train de se construire. D’un côté, on retrouve les producteurs de puces comme Nvidia, les data centers et les entreprises qui vont concevoir et fournir les grands modèles de langage (LLM). Pour ces entreprises-là, la prise de risque est importante. Le développement nécessite beaucoup de capitaux et il y aura peut-être, à terme, une course à l’échelle. De l’autre, on retrouve de nombreux acteurs, et notamment des éditeurs de solutions, qui vont se positionner sur des verticales, comme le journalisme, le droit ou la défense. Ces acteurs-là prendront moins de risques et auront probablement plus d’opportunités.

Ce que vous décrivez, c’est la course au volume. Et là, a priori, les GAFAM ou d’autres acteurs en mesure de répondre à des contraintes très particulières auront leur mot à dire sur la construction du marché. Mais les acteurs spécialisés, qui s’appuient sur des architectures existantes, auront une carte à jouer, indépendamment de leur surface financière. La connaissance fine du cas d’usage et du client final fera la différence. Un éditeur de SaaS pourrait, par exemple, grossir très vite. Plus l’entreprise s’éloigne dans la chaîne de valeur, plus le résultat pourra être monétisé.

Comment l’évolution des régulations et des normes éthiques autour de l’IA générative pourrait-elle influencer les futures stratégies de monétisation ?

Je ne suis pas expert du sujet, mais je peux faire un parallèle avec les solutions logicielles. Le respect de la régulation – comme les normes comptables ou des critères ESG – est, souvent, un argument de monétisation. L’IA crée énormément d’opportunités, mais est aussi source de risque. La capacité à maîtriser ces risques peut devenir un argument de monétisation et marketing. Aux États-Unis, il est difficile de savoir si l’évolution des régulations aura un impact sur les stratégies de monétisation, mais il est probable que le respect des normes, des risques et de la régulation devienne un argument de vente en Europe. Voire même un facteur différenciant, permettant de signer plus de deals ou d’augmenter les prix.

Peut-on s’attendre à une diversification des offres proposées à mesure que le marché grandit et se stabilise ? Comme la mise à disposition d’offres incluant de la publicité ?

À mon sens, cela va dépendre de la régulation qui sera mise en place. Sur certains marchés, les modèles existants et la publicité devraient coexister. Prédire l’émergence d’un modèle similaire à celui des réseaux sociaux, où l’on offre la possibilité à l’utilisateur de souscrire un abonnement pour éviter les publicités, n’est pas complètement insensé.

Contrairement à la recherche sur le web, le secteur de l’IA a commencé avec le respect de la donnée privée, et n’a pas souhaité se rémunérer grâce à la publicité. Mais il pourrait l’envisager dans une logique de segmentation client, de la même manière que Netflix. Personnellement, je considère qu’opter pour l’absence de publicité était la bonne stratégie à adopter, dans la mesure où les utilisateurs aspirent à contrôler davantage leurs données. Cela prouve que le modèle basé sur la confiance est le modèle « par défaut » de l’IA.