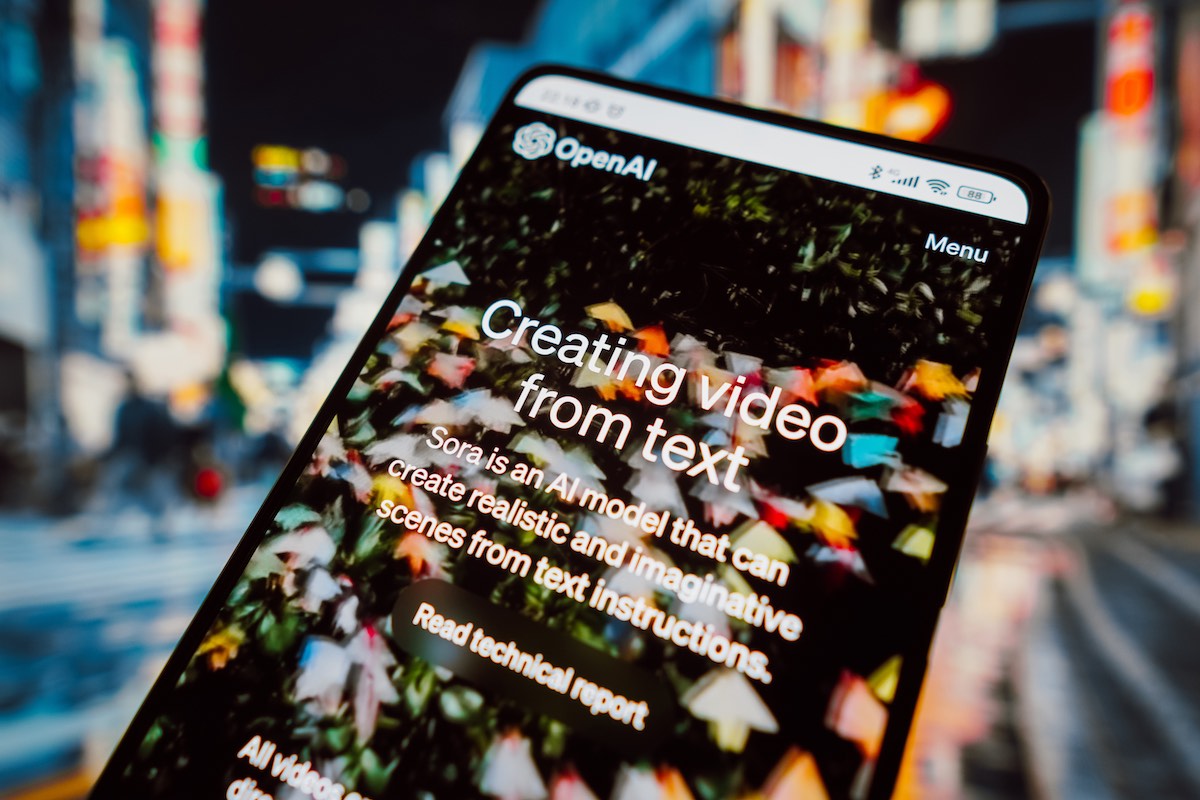

Sora : le générateur de vidéos d’OpenAI relance les inquiétudes liées à l’IA

OpenAI a dévoilé Sora, son générateur de vidéos par IA, dans la lignée de ChatGPT et DALL-E. Mais face à des vidéos toujours plus confondantes, les risques se multiplient.

L’évolution et l’innovation en matière d’intelligences artificielles grand public fascinent autant qu’elles inquiètent. Les générateurs d’images, comme Midjourney et DALL-E, ainsi que les générateurs de vidéos, comme Gen-2 de Runway, ont démocratisé la création assistée par IA. Accompagnés d’autres outils, comme des synthétiseurs vocaux, ces modèles ont contribué à rendre miscibles le réel et le virtuel, la création artificielle et artisanale, aux yeux du spectateur non éduqué à ces nouvelles formes d’image.

À chaque innovation, la question des risques engendrés par ces outils d’intelligence artificielle revient comme un écho. Et l’arrivée de Sora, le modèle de génération de vidéos d’OpenAI, concepteur de ChatGPT et DALL-E, l’a fait résonner encore plus fort. Car avec Sora, il sera possible, à l’aide d’une simple requête textuelle, de générer une séquence vidéo ultra-réaliste en quelques dizaines secondes. Si tout n’est pas encore parfait, cette IA montre des capacités impressionnantes. De quoi inquiéter, des artistes aux politiques, en passant par les universitaires et chercheurs, qui n’ont de cesse d’alerter sur ces nouveaux dangers.

Avec l’IA et les outils de génération créative, des risques sociologiques

« Je pense que nous ne sommes pas très loin d’outils potentiellement effrayants. » Cette petite phrase de Sam Altman, PDG d’OpenAI, rédigée sur Twitter (devenu X) en février 2023, nous promettrait presque des heures sombres si la régulation de l’IA tarde à se mettre en place. Déjà, les créations générées grâce à l’intelligence artificielle – notamment les images et les vidéos – inquiètent les spécialistes, notamment sur le plan sociologique. Dans Les Échos, Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale de l’ADAGP, société d’auteurs dans les arts visuels, rappelle ce constat : « Entre mi 2022 et mi 2023, il y a eu plus d’images créées par des intelligences artificielles qu’en 150 ans de photographie ! » Pour elle, le risque est « que l’IA habitue le public à une certaine médiocrité, que l’on demande de plus en plus à créer vite et moins cher avec l’IA ».

C’est un fait, au premier coup d’œil, la plupart des vidéos générées par Sora sont superbes, riches de détails et d’une qualité parfois confondante. Mais, quand on y prête un regard plus attentif, les exemples partagés pullulent de défauts, d’erreurs de génération, d’incohérences. Cette médiocrité de la qualité de la production visuelle pourrait devenir notre nouveau standard, une forme d’art et de création au rabais qui tirerait l’humain vers le bas. Le risque d’une répétition continue de l’existant, sans nouveauté et sans surprise, est également présent, car les IA ne créent rien de nouveau. Elles continuent notamment de véhiculer les préjugés et biais de notre société : en s’appuyant sur le lourd bagage discriminatoire que nous lui avons transmis, l’IA préfèrera générer un chirurgien à la peau blanche et un voleur à la peau noire, une femme secrétaire et un homme pilote de chasse…

À y bien regarder, les vidéos générées par Sora cachent mal leurs nombreux défauts.

Aux frontières du réel

Bien sûr, l’arrivée sur le marché de Sora réduit encore un peu la frontière entre réel et virtuel. Plus les outils évoluent, meilleure est la qualité de leurs créations, plus importants sont les efforts à effectuer pour séparer le vrai du faux. C’est évidemment la porte ouverte aux dérives, deepfakes et autres contenus de désinformation. Encore plus quand on associe différents outils, permettant de générer de la voix, de l’image, pour fabriquer une séquence trompeuse, diffamatoire ou mensongère. Sandra Wachter, professeure de technologies et de régulation à l’université d’Oxford, alerte sur la RTS : « Les nouvelles technologies pourraient être utilisées à mauvais escient pour tenter de manipuler les gens afin qu’ils adoptent certains comportements électoraux. »

Il est très facile de créer des deepfakes ou du faux contenu. Il y a donc un risque réel que certains acteurs utilisent cette technologie pour perturber les processus démocratiques.

Les menaces sont déjà concrètes : CNN relate l’histoire de ce candidat d’opposition slovaque, Michel Simecka, qui a vu circuler une vidéo de lui, à quelques jours des élections législatives, expliquant qu’il cherchait à acheter le vote. Un faux, mais avec la particularité d’être très ciblé : « Ce n’est pas sorti de nulle part. Cela s’inscrit dans le contexte d’un discours selon lequel les élections seraient illégitimes et truquées », raconte CNN. Ainsi, « l’IA est utilisée aussi pour amplifier la propagation des contenus et les acheminer de façon microciblée aux individus », constate, toujours pour la RTS, David Colon, professeur d’histoire à Science Po Paris.

Les outils d’apprentissage profond sont utilisés pour cibler des individus ou des failles de sécurité dans les systèmes d’information, mais aussi générer des faux comptes plus crédibles que les vrais, ou des portails qui relaient automatiquement des contenus.

Les outils d’intelligence artificielle ont divers usages malveillants et viennent renforcer certains actes préjudiciables et répréhensibles, déjà visibles sur le web depuis des années et touchant notamment les femmes. En janvier, la chanteuse Taylor Swift a, par exemple, été victime d’une large campagne de deepfakes pornographiques sur X, qui a obligé la plateforme à censurer les hashtags et les mentions à son sujet. La mise à disposition d’outils toujours plus simples à utiliser et aux résultats toujours plus crédibles pourrait multiplier ce type d’événement, sans distinction.

Designers, créateurs et artistes ne savent pas sur quel pied danser

Chez les créatifs, le sujet suscite également de nombreux questionnements. L’IA va-t-elle tuer des emplois ? « Quand on voit déjà que certains traducteurs ne sont plus que des réacteurs des IA, on ne peut que se poser des questions », fait remarquer aux Échos Vianney Baudeau, conseiller pour les affaires institutionnelles et européennes à la Scam (Société civile des auteurs multimédia). Pascal Rogard, directeur de la SACD (Société des autres et compositeurs dramatiques), est plus explicite : « Après avoir pillé les créateurs, les géants de la tech risquent de détruire des emplois. » Vianney Baudeau, lui, tempère : « Nombre de créateurs se sont déjà emparés de ce type de technologies, par exemple pour reconstituer des faits historiques ou des endroits interdits d’accès. »

Les études, quant à elles, apportent des réponses variées. Selon l’ONU, l’IA générative créera plus d’emplois qu’elle n’en détruira. Le FMI (Fonds monétaire international) estime, pour sa part, que l’IA aura un impact à court terme sur 60 % des emplois dans les pays économiquement avancés. Une note de Goldman Sachs estime que 300 millions d’emplois à temps plein pourraient être affectés par l’IA au point d’être remplacés par l’automatisation.

Quelles mesures face aux risques de l’IA ?

Face à ces nombreux problèmes, la régulation devient le maître mot pour les autorités publiques. Les éditeurs veulent eux aussi faire preuve de bonne volonté. Dans l’annonce de Sora, OpenAI précise qu’une équipe d’experts teste l’outil de façon contradictoire sur des sujets aussi sensibles que la désinformation, les contenus haineux, violents, à caractère sexuel, et assure que son modèle sera dans l’incapacité de générer ce type de contenu, tout comme il ne pourra reproduire les traits d’une personne connue. Le but, bien sûr, est d’éviter les deepfakes qui ont déjà envie de nombreuses plateformes sociales.

En plus de la facilité croissante avec laquelle des vidéos deepfakes peuvent être réalisées, il est également clair que les grandes plateformes de médias sociaux restent mal équipées pour gérer la modération du contenu en ce qui concerne les deepfakes, déclarait Hany Farid, spécialiste à l’Université de Californie à Berkeley, à MedPage Today.

L’Union européenne vient notamment de mettre en place un cadre légal, le DSA, dont l’un des buts est de forcer les plateformes sociales à un meilleur contrôle et une plus grande modération des contenus trompeurs, de désinformation, haineux ou violents, dont bon nombre sont générés par l’IA. L’IA Act vise également à mieux réguler ces technologies, afin de permettre l’innovation tout en garantissant la sécurité et les droits des utilisateurs. Parallèlement, les éditeurs de modèles d’IA intègrent de plus en plus de filigranes aux créations, permettant de les labelliser.

Comme pour d’autres méthodes en IA générative, rien ne laisse penser que la conversion de texte en vidéo ne va pas continuer à s’améliorer rapidement, nous rapprochant toujours plus d’une époque où il sera difficile de différencier le faux du vrai, s’inquiète Hany Farid.

De plus, une vingtaine d’entreprises majeures du secteur, dont Meta, Microsoft, Google ou encore OpenAI, ont promis de « déployer des technologies pour contrer les contenus nuisibles générés par l’IA ». Alors que des scrutins électoraux majeurs sont prévus en 2024 partout sur la planète, ces éditeurs assurent travailler sur des outils permettant de repérer des contenus trompeurs créés avec l’IA, dont la possibilité d’apposer un « tatouage numérique » sur les vidéos générées par IA, invisible à l’œil nu mais détectable par une machine.

Évaluez BDM

Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !

Je donne mon avis