Pourquoi l’industrie du jeu vidéo traverse-t-elle l’une de ses pires crises ?

Des profits records, mais des vagues de licenciements qui s’enchaînent sans discontinuer. Comment expliquer la crise traversée par le secteur du jeu vidéo ?

« Cette industrie a besoin d’appuyer sur le bouton de réinitialisation », alertait Jason Schreier dès mars 2022, lors d’un entretien accordé au quotidien Le Monde. Dans son livre Press Reset, dont il faisait alors la promotion, le journaliste de Bloomberg – connu pour son précédent ouvrage sur la culture du crunch – soulignait un paradoxe, après avoir réalisé une longue enquête et recueilli des dizaines de témoignages d’employés de l’industrie laissés sur le carreau : l’instabilité chronique d’un écosystème pourtant dépeint comme florissant. Deux ans plus tard, ce « reset » de l’industrie n’a pas eu lieu, et la crise s’est même accentuée, n’épargnant aucune typologie d’acteur. Mais comment l’expliquer ? Tentative de décryptage, à l’occasion de la journée mondiale du jeu vidéo.

Croissance, profits records et vagues de licenciements

À première vue, la situation ne semble pourtant pas alarmante. En 2023, une année marquée par la sortie de « hits » commerciaux comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 ou Hogwarts Legacy, le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu vidéo s’élevait à 183,9 milliards de dollars, marquant une hausse de 0,5 % par rapport à l’année 2022, d’après le cabinet Newzoo. Des revenus colossaux pour le secteur, qui reste la première industrie culturelle du monde. Mais visiblement trompeurs, puisqu’ils n’assurent pas une sécurité de l’emploi à ceux qui le font vivre.

Comme en 2022 et en 2023, les annonces de plan de licenciements, aussi appelés de « redéfinition des priorités » ou de « restructuration » par les capitalistes avertis, se multiplient depuis le début de l’année, alimentant sans cesse l’actualité de la presse spécialisée et généraliste. En janvier 2024, Riot Games, le studio derrière League of Legends, l’un des jeux les plus populaires au monde, s’est séparé de 530 collaborateurs, trois jours avant que Microsoft n’annonce la suppression de 1 900 postes chez Xbox, ZeniMax et Activision Blizzard. En février, Electronic Arts a réduit ses effectifs de 5 % au lendemain de l’annonce, par Sony, d’un plan de licenciement touchant 900 employés répartis dans ses studios, dont Insomniac Games, Naughty Dog ou Guerrilla Games.

Dit autrement, c’est l’hécatombe et personne n’est à l’abri. La plateforme Game Industry Layoffs estime à 13 000 le nombre de licenciements en 2024, contre 10 500 en 2022 et 8 500 en 2022. Le boulot de suivi effectué par ce site spécialisé montre aussi que la fièvre du renvoi sans préavis atteint toutes les typologies d’acteur, des studios indépendants aux gros éditeurs, au point de devenir presque « banales », estime un expert de l’industrie dans les colonnes du Monde : « Comme toute l’industrie est touchée, même des entreprises qui ne sont pas en mauvaise posture peuvent y recourir pour réduire leurs coûts. Ils savent pertinemment qu’il n’y aura pas de retour de flamme, car c’est une tendance majeure, y compris dans les nouvelles technologies en général. » Un exemple parlant ? En mai dernier, Microsoft n’a pas hésité à liquider le studio japonais Tango Gameworks qui avait accouché d’Hi-Fi Rush, tout juste auréolé de trois Game Awards, l’équivalent des Oscars du jeu vidéo.

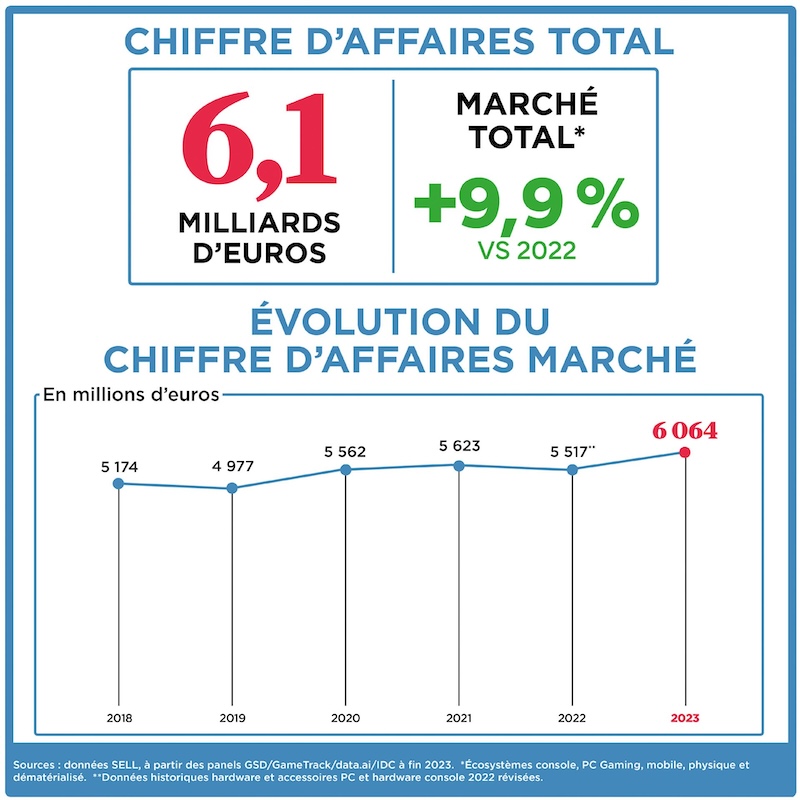

En France, plusieurs acteurs historiques ont aussi licencié, après avoir obtenu des résultats en deçà des attentes. À commencer par Ubisoft, qui a réduit ses effectifs à trois reprises en 2024, rappelle Eurogamer. Tandis que Don’t Nod Entertainment, le studio derrière la série acclamée Life is Strange, a récemment annoncé un plan social pouvant concerner jusqu’à 69 employés en raison, notamment, « de la sous-performance économique » de ses derniers projets Banishers : Ghosts of New Eden et Jusant, a déclaré son PDG dans un communiqué relayé par IGN. Une réalité qui contraste, là encore, avec les chiffres. En 2023, le secteur français atteignait un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros (+9,9 %), selon le SELL. Un record absolu.

Les facteurs explicatifs d’une crise historique

Selon plusieurs experts, la crise actuelle n’a pas grand-chose en commun avec celle traversée par le secteur en 1983, lorsque la saturation du marché, l’émergence de l’ordinateur personnel ou la qualité médiocre de certaines productions avaient conduit à l’éclatement d’une « bulle », matérialisée par la faillite de nombreux studios et des milliers de licenciements. Mais alors, d’où vient le problème cette fois-ci ? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer les difficultés du secteur.

Le mirage de la pandémie

Il est bien documenté que les périodes de confinement ont engendré un essor de la demande, une hausse des ventes ainsi que de la fréquentation de certains jeux en ligne. Cette période trouble, rythmée par les journées passées en jogging et les parties de pêche sur Animal Crossing, a indéniablement donné un coup de pouce au secteur, mais également provoqué des déséquilibres. « L’industrie gagnait beaucoup d’argent et a commencé à le dépenser, rembobine Chris Dring, dans un article publié sur GamesIndustry.biz. Ce qui a entraîné trois phénomènes : l’intensification du recrutement et la création de nouvelles équipes, le lancement de nouveaux jeux et la fondation de nouveaux studios. » Mais la parenthèse s’est refermée une fois les restrictions levées, complexifiant la rentabilisation des efforts consentis. La fin de cette période faste a également entraîné l’exode de nombreux investisseurs, qui pensaient avoir flairé un bon plan mais qui placent désormais leurs capitaux ailleurs.

La concentration du secteur

Avant que les annonces de plans sociaux ne cannibalisent l’actualité, c’était les fusions et acquisitions qui faisaient les gros titres de la presse spécialisée. Microsoft, notamment, a été particulièrement actif dans ce domaine depuis la fin de la pandémie, en rachetant successivement ZenixMedia, maison-mère de Bethesda (Fallout, Starfield, The Elder Scrolls) pour 7,5 milliards de dollars, puis Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush) pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars.

Mais la firme de Redmond n’est pas le seul mastodonte à avoir adopté une stratégie d’expansion aussi agressive. Dans le même temps, ou presque, Sony a racheté Bungie (Halo, Destiny) pour 3,6 milliards de dollars, pendant que Embracer, le géant suédois du jeu vidéo, poursuivait sa partie de Monopoly en s’offrant notamment Crystal Dynamics (Tomb Raider) ou Eidos-Montréal (Deus Ex). Ces acquisitions, qui redessinent l’écosystème, génèrent inévitablement des redondances en termes de compétences et des doublons de postes. Ce qui explique, en partie, les réorganisations internes et les plans sociaux.

La hausse des coûts de production

Le cas du futur GTA VI, dont le développement et la promotion pourraient coûter 2 milliards de dollars selon la BBC, illustre l’explosion des coûts de production dans l’industrie, particulièrement pour les jeux « AAA ». Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’est amplifié avec la saturation du marché, tant sur consoles que sur PC, et le gonflement des équipes. Et il peut désormais toucher tout le monde, à différents degrés. À titre d’exemple, le budget de Marvel’s Spider-Man 2, sorti en 2023, avoisinait 300 millions de dollars, soit trois fois le coût du développement de l’opus précédent. Même chose pour Tekken 8, commercialisé en janvier 2024.

Le poids de l’incertitude

Dans un marché de plus en plus encombré où l’incertitude règne, ses principaux acteurs minimisent les prises de risques, en capitalisant sur des concepts largement éprouvés ou en renouvelant des franchises populaires. Et on peut comprendre cette frisolité créative, étant donné les enjeux ou le succès ininterrompu de certains vestiges, comme Minecraft (sorti en 2011) ou League of Legends (sorti en 2009). « [L’industrie du jeu vidéo] est assez unique. Vous pouvez dépenser des sommes folles dans un projet sans rien récolter avant sa sortie. Par exemple, si vous voulez faire un jeu en monde ouvert à gros budget, il vous faut débourser environ 50 millions d’euros durant quatre ans et ne percevoir aucune rentrée d’argent avant sa mise en vente », contextualisait Jason Schreier dans les colonnes du Monde.

Le récent naufrage de Concord, un Overwatch-like développé pour 200 millions de dollars et dont les serveurs furent débranchés seulement deux semaines après sa sortie, témoigne des risques encourus par certains studios. Même lorsqu’ils n’inventent rien.

Évaluez BDM

Simple ou compliqué, ennuyeux ou captivant... nous avons besoin de vous pour améliorer notre site. Quelques minutes suffisent !

Je donne mon avis